ネタバレ! クリックして本文を読む

『いつか読書する日』

佐世保の坂道に捨てられた、

ク○男の自己満足という名の「嘘」

この映画を観て感じる「静謐な感動」の正体は、精巧に作られた「偽物の美学」である。

1. 佐世保と言う土地への敬意を欠いた「音」のデタラメ

舞台は佐世保。しかし、聞こえてくるのは

「京王バイパス」や「甲州街道」といった東京の交通情報。これを「孤独な女の遠距離受信」と好意的に解釈するのは、制作する者の「甘さ」を感じない訳にはいかない。

現実にその土地で汗を流し、坂道を登り降りする生活者にとって、ラジオから流れるニュースは命綱であり日常だ。そこへ平気で東京の音源を貼り付ける無神経さは、この映画が、佐世保という場所を、単なる「小綺麗なポストカード」としてしか見ていない証拠である。

2. 「漂白」された、嘘の長崎弁

主演の田中裕子や岸部一徳に、地元の言葉(長崎弁)を喋らせないという選択。これもまた「普遍的な孤独」という耳障りのいい言葉で飾ったリアリティの放棄だ。

生活の苦労も、親の心中というドロドロとした情念も、標準語で語られた瞬間に「どこか遠い国の他人事」に成り下がる。方言という泥臭さを排除し、清潔な標準語で「読書」をさせる姿は、50歳の女性を自分たちの好みの型にはめた「おじさんたちの幻想」でしかない。

3. ステレオタイプを消費する、安っぽい悲劇

「ネグレクトに走るパチンコ狂の母」という、使い古された悪意あるステレオタイプを舞台装置に使い、最後は「子供を助けて川で溺れる」という、昭和のメロドラマですら避けるようなベタな事故で幕を引く。

30年の沈黙という重い設定を、たった一瞬の水難事故という「飛び道具」で解決(粉砕)してしまう手法は、物語の敗北である。結局、男を聖人君子として死なせ、女を永遠の孤独に閉じ込めることで、「悲劇に酔いしれる自分たち」のメンツを守っただけなのだ。

4. 結論

本作は「いつか読書する日」という美しいタイトルとは裏腹に、細部の嘘を「雰囲気」で塗りつぶした、極めて不誠実な作品と言わざるを得ない。

50歳の女性の現実を、そして長崎という土地の記憶を、自らの美学を完成させるための「小道具」に貶めた。そこに映っているのは、孤独の真髄ではなく、グロテスクな男目線でこねくり回した「綺麗な嘘の死体」である。

・つまり、なんで佐世保なんだよ!って事。

・老眼であんな細かい字読めねぇだろ。

・彼はやはりメロンの方が似合う。ミスキャスト

・死に行く人間の大きなお世話。

・50歳の女性の生理なんて全くの無視

・残された者が長い人生であるとは限らん

・正にご都合主義

・僕は多分牛乳アレルギー 精神で牛乳は飲めん

・日本の役者さんはラブシーン下手。ミスキャスト

おらおらでひとりいぐも

おらおらでひとりいぐも 団地

団地 千夜、一夜

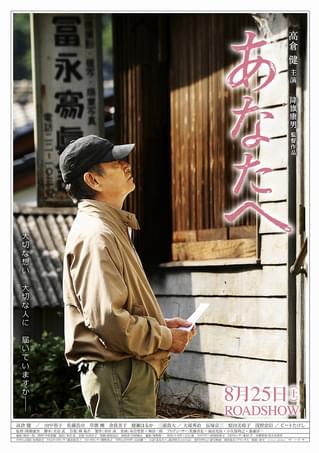

千夜、一夜 あなたへ

あなたへ はじまりのみち

はじまりのみち 家路

家路 正しく生きる

正しく生きる ホタル

ホタル 僕らはみんな生きている

僕らはみんな生きている EAST MEETS WEST

EAST MEETS WEST