若き日のブライアン・デ・パルマ監督が、映画史に残るアルフレッド・ヒッチコック監督の大傑作「めまい ('58)」に着想を得て作り上げた屈折した愛に彩られたサスペンス映画だ。愛する妻(エリザベス)の死、その死を回避出来なかったことに対する主人公(マイケル)の自責の念、そして或る日、瓜二つの別の女性(サンドラ)と再会することになり・・・

ヒッチコック作品に対するオマージュであるとは言え、流石にここまでやられてしまうと模倣とさえ言いたくなる程「めまい」に酷似したイメージが次から次へと現れる。教会、肖像画、尾行、螺旋状の階段、墓石、クローゼットの衣裳、手紙による独白等。

映画の前半部は、リアクション・ショットを多用してマイケルの視点から描かれていたのが、後半部ではサンドラの視点へと変化していく。この視点の変化も「めまい」と同じだ。夫は自分を愛しているのか?それとも亡き前妻を愛しているのか?開かずの扉、鍵、亡き妻の部屋にある衣裳や首飾り。他のヒッチコック作品「レベッカ('40)」、「汚名 ('46)」のイメージまでもが現れてくる。

「めまい」のキム・ノヴァクには遠く及ばないものの一人二役を演じたジュヌビエーヴ・ビジョルドの演技はなかなか素晴らしい。対して、主人公マイケルを演じたクリフ・ロバートソンには、「めまい」における名優ジェームズ・スチュワートが持つ繊細な演技が欠如している為、映画を観ている観客が主人公に感情移入していくことが難しい。ロバートソンの表情を捉えてもその心理状況がもう一つ上手く伝わって来ない。恋に落ちていく男女の心の綾、不安、疑惑等の心理描写にしても、画面の構図、緻密なカット割り、カメラの動き、照明、色彩設計、衣裳、小道具等を巧みに駆使することにより、役者たちの会話によって進行していく表層的なドラマとは別次元的に、同時平行で描かれていく登場人物たちの心の内を華麗なテクニックで、観客にだけ分かるように演出する巨匠ヒッチコックの手腕には到底及ばない。デ・パルマはヒッチコックでは無いと思いつつも、どうしても比較してしまう。

ポール・シュレイダーによる脚本は、「めまい」を下敷きにしてそれなりに上手く纏っている様に見える。映画のクライマックスでは、デ・パルマお得意のスローモーションの長廻しと細かいカット割りを織り交ぜながら、現実のシーンに過去のフラッシュバック・シーンが入り込んでいく。ついに「マーニー ('64)」まで登場かと思わすシーンは、余りにも強引な展開と明らかに説明不足感が否めず、成功しているとは言い難い。

しかしながら、それらの欠点を補って余りあるのが、バーナード・ハーマンによる楽曲だ。この作品の次がマーティン・スコセッシ監督、ロバート・デ・ニーロ主演の「タクシー・ドライバー ('76)」だが、残念ながらこれが遺作になってしまった。ハーマンとしては、フランソワ・トリュフォー監督作品「黒衣の花嫁 ('68)」のサウンドトラックに似ており、これに彼のマスターピースである「めまい」のスコアを融合させたような感じだ。晩年のハーマンの作品としては、かなり気合いが入った優れた出来で、それだけでも観る価値はある。

クリフハンガー

クリフハンガー ミッドナイトクロス

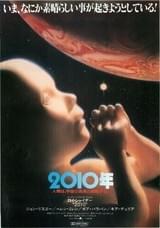

ミッドナイトクロス 2010年

2010年 タイトロープ

タイトロープ 戦慄の絆

戦慄の絆 ミッション:インポッシブル

ミッション:インポッシブル アンタッチャブル

アンタッチャブル スカーフェイス

スカーフェイス キャリー

キャリー カリートの道

カリートの道